Alors que la scène internationale constate une montée de la droite radicale, l’Europe, notamment la Suisse, n’en fait pas exception. Le gouvernement cantonal est caractérisé par une domination de la droite majoritaire, qui s’efforce de réduire les dépenses publiques, particulièrement dans les secteurs essentiels, tel que l’éducation.

Après une décennie de gouvernance progressiste au sein du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP), celui-ci est dirigé, depuis deux ans, dirigé par une élue du Parti libéral-radical (PLR) qui incarne une ligne de conduite autoritaire, technocratique et idéologiquement, opposée aux valeurs pédagogiques qui ont historiquement guidé le système éducatif suisse.

Des défis pédagogiques majeurs

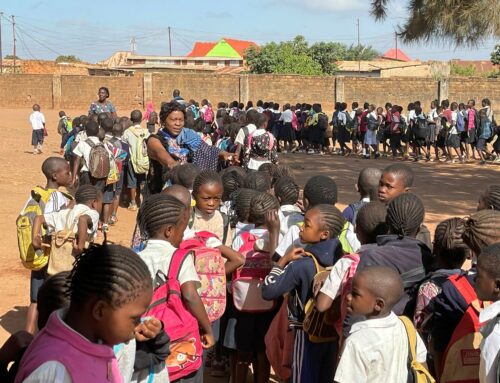

La rentrée scolaire a été marquée par plusieurs défis majeurs dans l’école publique suisse.

- Les politiques d’accueil des élèves allophones et issus de l’immigration sont lacunaires: le corps enseignant n’est pas formé pour soutenir ces élèves alors que ces derniers n’ont pas le temps suffisant pour faire l’acquisition de la langue de scolarisation.

- Le système d’évaluation scolaire doit être repensé: l’harmonisation de la notation n’est pas représentative des pratiques cantonales. De plus, les formes et les temporalités de l’évaluation doivent garantir une orientation juste, inclusive et non déterministe.

- L’école inclusive n’est pas réellement mise en œuvre: l’ambition d’une école véritablement inclusive se heurte à une application défaillante, un pilotage incohérent, une formation inadaptée et un manque de reconnaissance du travail de terrain.

- La qualité de l’éducation affectée par la pénurie du personnel enseignant : différents cantons suisses constatent un nombre croissant de personnes assurant l’enseignement sur de longues périodes sans avoir reçu de formation. Par ailleurs, de nombreux remplacements de courte ou de moyenne durée demeurent non pourvus.

- La santé mentale des élèves de plus en plus fragile: l’exposition précoce et massive aux outils numériques et aux réseaux sociaux affecte la capacité d’attention, de concentration et de socialisation des élèves, tandis que le stress scolaire alimenté par la performance et les attentes parentales augmente les absences comptabilisées ainsi que le décrochage scolaire.

Dérives politiques

À Genève, la conseillère d’État en charge du Département de l’instruction publique (DIP) incarne une vision conservatrice, ce qui préoccupe plusieurs parents et équipes pédagogiques. En effet, les travaux de recherche en sciences de l’éducation qui documentent les leviers permettant de lutter contre les inégalités scolaires, notamment l’arrêt du redoublement scolaire et le report de l’orientation scolaire, sont maintenant ignorés, voire contournés par les décideurs politiques.

S’appuyant sur des opinions personnelles, la conseillère d’État a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de réorienter l’école pour répondre aux besoins du marché du travail, faisant de l’élève une future personne employée, façonnée selon les attentes économiques du marché.

Exclure plutôt qu’inclure

Par souci d’inclusion et de respect des différentes réalités familiales, une équipe pédagogique a lancé l’initiative « une fête des gens qu’on aime », lors de la fête des Mères. À la suite d’une plainte de parents, la conseillère d’État est intervenue directement afin d’imposer le rétablissement de la célébration de la fête des Mères, contraignant l’équipe à produire un bricolage à caractère genré.

Le refus de repenser les fondements de l’école « régulière », révèle une posture conservatrice, excluante et normative de l’enfant, de la famille et de l’éducation. L’absence d’engagement à corriger les déterminismes sociaux marque la reproduction des inégalités à l’école, sous le couvert institutionnel.

Cette décision a constitué un signal fort de mépris envers l’autonomie professionnelle et les pratiques inclusives.

La riposte syndicale

Dans ce contexte politique, les organisations syndicales engagées en éducation, notamment la Société pédagogique genevoise (SPG), ont déployé une détermination sans faille pour rappeler que les choix politiques doivent s’ancrer dans les savoirs issus de la recherche, et non dans les convictions idéologiques individuelles. Selon eux, défendre une école publique de qualité pour toutes et tous, c’est exiger que des politiques éducatives soient guidées par l’expertise et la justice sociale.

La réponse syndicale s’est donc déployée avec une détermination inébranlable : mobilisations, actions référendaires, assemblées générales, interpellations publiques. Bref, tous les outils de lutte collective ont été mobilisés pour défendre les droits des professionnels et l’intérêt premier du service public d’enseignement.

Une tension qui monte

Devant une tentative de réforme politique visant à réduire d’une année la formation initiale du personnel enseignant du primaire, la SPG a constitué un comité référendaire et mené une campagne sur le terrain. Lors du scrutin, la population genevoise a été sans appel : la réforme a été rejetée, affirmant ainsi son engagement à une formation complète et solide, pour les personnes qui ont la charge de former les citoyens de demain.

Plus encore, les tensions entre le corps enseignant et le DIP ont continué de s’accentuer au début de l’année 2025. Visant à créer une distinction entre le temps d’enseignement et le temps de présence auprès des élèves, la modification du règlement fixant le statut du personnel enseignant par le DIP, a imposé des obligations supplémentaires, sans reconnaissance ni compensation adéquates. Par exemple, l’encadrement des repas, une pratique contraire au règlement jusqu’alors tolérée, se voit ainsi, institutionnalisée.

Les syndicats sont clairs : ces contournements de règles fragilisent délibérément les conditions d’exercice de la profession.

Une concertation nécessaire

Par ailleurs, le dialogue social entre autorités et syndicats demeure très inégal d’un territoire à l’autre. Dans plusieurs cantons suisses, les partenaires sociaux sont relégués à des rôles uniquement consultatifs, sans pouvoir participer aux processus décisionnels. Passant d’une diminution des séances de consultation à des entretiens marqués de mépris, les syndicats dénoncent une rupture nette du dialogue social.

En plus de voir leurs revendications balayées d’un revers de main par la conseillère d’État, la SPG s’est vu refuser la tenue d’une rencontre visant à faire le point sur la situation. Les événements s’aggravent encore lorsque l’on constate que la validation des modifications réglementaires par le Conseil d’État a été rendue publique, sans aucune information préalable aux représentantes et représentants des associations professionnelles.

À cela s’ajoutent des messages diffusés par le DIP, via les canaux d’information institutionnels à l’ensemble du corps enseignant, qui remettent en doute la parole syndicale. Les représentants syndicaux s’inquiètent de ce monopole du discours officiel, constituant un affront direct à l’égard des principes démocratiques.

Un acte collectif de résistance

Dans ce contexte, une Assemblée générale du personnel de tous les ordres d’enseignement a voté en faveur d’une journée de grève, programmée pour le 13 mai 2025. Marquée par une remise en cause croissante des droits fondamentaux, la force collective se révèle plus que jamais indispensable pour défendre les intérêts des travailleuses et des travailleurs de l’éducation.

Solidarité internationale nécessaire

Loin de constituer un cas isolé, cette situation devrait alerter toute organisation attachée aux principes de la démocratie syndicale. Il faut continuer de dénoncer publiquement les dérives autoritaires et faire entendre la voix du personnel enseignant sur la scène internationale.